当春风拂过繁花,8803威尼斯检查中心文化遗产学院本科生新一年的“出征仪式”又如约而至:来自2022级考古学、文物保护技术以及文物与博物馆学专业的同学们听着老师对实习地点及任务安排的介绍,眼中盈满了光。面对即将到来的实习生活,他们的心中被期待和兴奋的情绪占据,但又不免有一丝紧张。

新的队伍集结出发,前一批队伍也带着满满的收获重新投入学习中。100多天、3个专业、7处坐标……2021级的他们如满天星辰洒向祖国大地,前往旬邑西头遗址、青海夏尔雅玛可布遗址、敦煌莫高窟、秦始皇帝陵博物院等地,用辛勤工作的双手触碰中华文化的脉搏。

在探方里,在石窟内,在博物馆中……他们都做了什么呢?

考古:收集文明的碎片

百余个晨昏轮转间,顶着烈日、风沙工作已然成为本科2021级考古班实习小组的常态,熬夜整理资料、绘制图片的情况更是时时发生,但对于考古班的学生们而言,这段经历终将凝结为青春扉页上最为鲜活的注脚。

去年四月,考古班40名学生被分为三组,分别前往旬邑西头遗址、宝鸡魏家崖遗址以及青海夏尔雅玛可布遗址开展为期四个月的专业实习。出发前的一个月里,学院为他们针对性地开设了《田野考古技术》等课程,系统教学了考古器物的绘图流程以及RTK、全站仪等专业仪器的使用方法,为之后的实习做足了准备。

初到实习地点时,大家期待有之,忐忑亦有之。但考古基地快节奏的工作氛围使他们来不及将复杂的思绪细细安放,便紧锣密鼓地投入到了发掘工作当中。作为第一次“下工地”的新手,他们在实习正式开始后不久便遇到了诸多困难。其中,“怎么挖也挖不到”的问题尤为凸显:前往旬邑西头遗址的李浩榛所负责的第一个探方是空方,向下发掘几十厘米也没有什么收获;而前往宝鸡魏家崖遗址的李咏莉在实习初期因墓葬埋藏过深而遇到了类似的问题。

所幸,在带队老师的帮助下,这样苦闷的状态并没有持续很久。了解李浩榛的情况后,李悦老师很快便为他更换了探方,使他得以跟上其他人的工作进度。而李咏莉也在梁云和同杨阳老师的指导下改变策略,率先发掘年代较早的墓葬,以免出现塌方。

李浩榛、李咏莉在探方中工作

与文物“不期而遇”,在发掘和室内整理的过程中探索它背后的故事,或许才是考古工作真正的魅力所在。前往青海夏尔雅玛可布遗址的苗钊瑞就在实习中发现了一件令他印象深刻的遗物。某一天的发掘工作中,他偶然发现了一块形状规则的石头,根据颜色、纹样等特征以及相关资料猜测它是一个权杖头。“我第一时间向带领我们实习的向金辉和郭梦老师报告了这一发现,他们很快赶到现场查看,并且认可了我的猜想,告诉我这是夏尔雅玛可布遗址出土的第一个权杖头。”得知这一消息后,苗钊瑞心中激动万分,这份欣喜也化作了他努力工作的动力。在之后的发掘中,他还发现了一处疑似房屋沟槽的遗迹,而这同样被老师们认为是夏尔雅玛可布遗址发掘工作的“第一次”。

苗钊瑞和同学们合作发掘

工作之余,他们会在基地四周散步,感受当地的自然景观和风土人情。有时也会组织晚会和聚餐活动,西大师生还有来自全国各地的考古工作者们坐在一起、围成一桌,互相分享着工作中的心得体会。为期四个月的实习不仅促进了交流,增进了同学之间的感情,更使得他们对专业有了更深刻的认识。

“在实习中我逐渐认识到,考古是一门严谨的学科,很多时候我们的猜想如果不加以证实,那么就仅仅只是猜想。”李浩榛如是说。

对于苗钊瑞而言,这次实习使他更加坚定了对考古的热爱:“这几个月里,我发现自己对商周考古以及北方匈奴文化考古十分感兴趣,因此未来也希望能够在这两个领域内继续深造。”

而李咏莉则通过这次实习进一步明确了未来的职业规划:“通过实习,我明白了考古工作的不易,所以毕业以后我希望从事与公众考古相关的工作,让更多人了解并且爱上考古这个专业。”

文物保护技术:给文物“问诊把脉”

“前往实习地点之前,我的心情十分忐忑,因为我即将作为一名文物保护工作者参与敦煌莫高窟壁画的病害调查。”来自2021级文物保护技术专业的本科生马梓钧回忆道。同样出发前往敦煌的田湫鋆心中也不平静:“敦煌研究院一直是‘文保人’心中的‘圣地’,所以得知实习地点后,我十分激动,恨不得马上到达敦煌开始工作。”就这样怀揣着憧憬,马梓钧、田湫鋆,还有其他十余名文保班的同学踏上了充满未知与挑战的实习之旅。接下来的两个月里,他们将于潮湿的洞窟里和苍茫的戈壁滩上为壁画和土遗址“问诊把脉”,用眼睛、双手感受历史的温度。

来到敦煌研究院后,庞大的工作量使得他们面临着不小的挑战。150平方米的壁画、180张病害图、不足30天的调查时间......这些数字无一不彰显任务的艰巨。“进行壁画病害调查的过程中,我们每人平均需要完成十余张病害图的绘制。然而病害图绘制的过程十分复杂,平时学习中我们基本上能做到两三天绘制一张,但在敦煌我们必须一天绘制2-3张才能勉强达到规定的工作进程。”马梓钧说道。不仅如此,西北地区干旱、炎热的气候也为病害调查的开展带来了重重阻碍。在锁阳城土遗址实习期间,为了详细了解土遗址的病害情况,同学们常常需要顶着烈日和风沙连续工作大半天。

实习小组在敦煌研究院和锁阳城土遗址工作

但这些并没有消磨他们对文物保护工作的热爱。恰恰相反的是,同学们在这段相互陪伴、苦中作乐的日子里结下了深厚的情谊。工作时,除了拍摄壁画和文物,他们还会将相机对准一起埋头工作的小伙伴,记录下这些珍贵的回忆。实习归来后,一位擅长剪辑视频的同学还将他们的实习经历制作成“VLOG”,并发布在社交平台上,收获了许多“点赞”和好评。

除了敦煌研究院,徐州博物馆和重庆中国三峡博物馆也是本次文物保护技术专业实习的目的地之一,而同样来自2021级文物保护技术专业的本科生徐旖函在重庆度过了一段难忘的时光。回想起一年前的经历,她说道:“这次实习算是我第一次上手修复文物,在这个过程中,很多课本上学到的知识都成为现实,变得更加鲜活。”

这样的感受在徐旖函修复一只皮质的马鞍包时体现得尤为明显。进行病害分析的过程中,她发现这只马鞍包上有许多微小的钙质结壳,必须用手术刀一点一点刮去文物表面的污渍。“我记得之前理论课上,老师总是说手术刀接触不同种类的物质时,会有截然不同的触感,而这种区别在我修复这件马鞍包时才真正有所体会。”

实习期间,曾经在中国三峡博物馆工作过的刘成老师专程来看望同学们,解答他们在修复文物过程中遇到的各种问题。“刘成老师对中国三峡博物馆有着很深厚的感情,他在向我们讲解青铜器病害相关知识、展示了前沿文物三维建模科技的同时,还分享了许多当时他在这里工作的趣事”。徐旖函回忆道。而老师们提供的专业建议也使同学们在工作中更加得心应手。在修复某件马褡裢时,徐旖函思考了很长时间也没有找到一个既能将文物撑起来又不会对其造成损害的方法,于是便积极寻求帮助。“老师并没有直接告诉我如何去做,而是慢慢引导我找到解决问题的办法,这个过程使我对皮革制文物修复的认识更进一层。”

刘成老师指导同学们开展修复工作

回望这两个月的实习生活,许多记忆都随着时间的流逝渐渐淡去,但其间的体会和感受却慢慢沉淀。“看到破旧的文物一点点被修复、焕发新的生机时,心中的自豪感达到了顶峰。”徐旖函说道。而马梓钧和田湫鋆所体会到的不仅于此。“短短的两个月里,我们很多次想过放弃,更何况是每天在这里工作的文保人。是多么强烈的热爱才支撑着他们甘愿坐‘冷板凳’,作为文物保护技术专业的学生,我们应该向他们学习。”

文物与博物馆:不止是聚光灯下的展览

下探方、洗陶片、整理文物、策划展览……回望2021级文物与博物馆专业的实习经历,“丰富”是代名词。从旬邑西头遗址的黄土坡上,到秦始皇兵马俑博物馆的展厅里,这群因热爱而出发的青年,用三个月的时间,完成了一场跨越千年的对话。

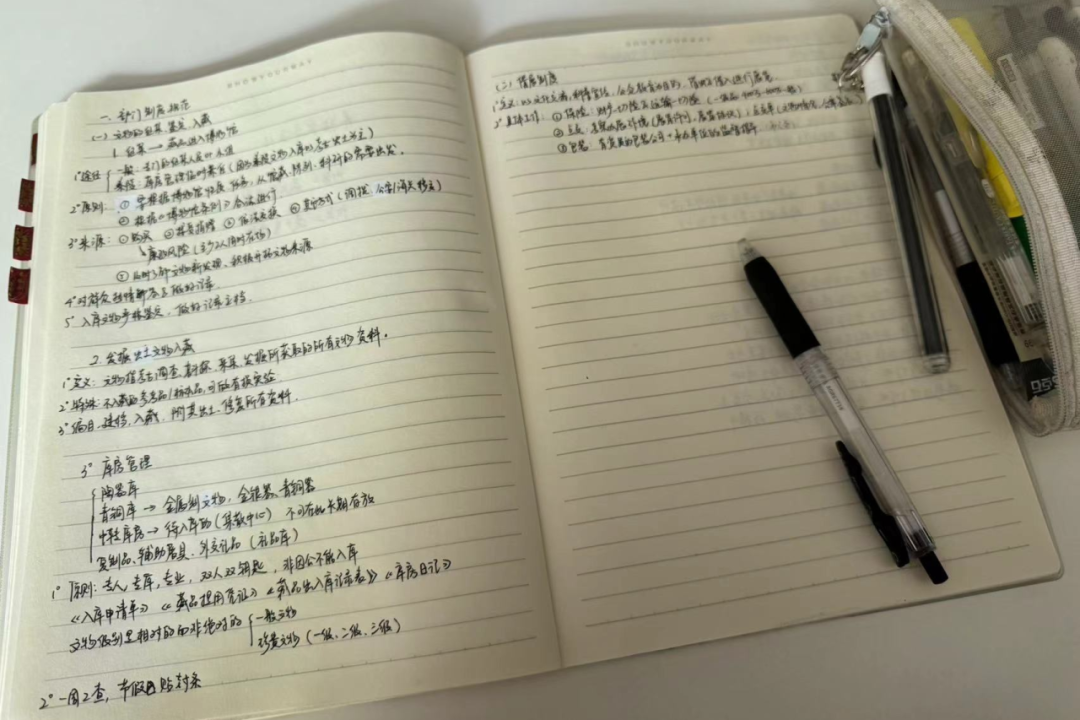

本次文物与博物馆专业的实习由两个阶段构成,在第一阶段中,同学们率先来到旬邑西头遗址,以一名博物馆人的身份体验考古发掘的全过程。到达基地后,他们每两人分为一组,在“5×5”的探方里刮面、找地层线、清理红烧土……尽管日复一日的工作充斥着枯燥和乏味,但同学们却收获满满。当胡冉发现一处带有碳粒的红烧土层时,前来看望大家的钱耀鹏老师引导她根据已有的信息进行合理推断——这可能是古建筑的倒塌痕迹,也可能是一处废弃的填土区。这种连续思考的过程使得她对考古工作以及博物馆工作的严谨性有了更深的体会。而同样来自来自2021级文物与博物馆专业的陈剑锋也有所体会:“通过参与发掘工作我才明白,考古工作并非是一蹴而就的,一件文物的出土可能要耗时许久。正因如此,我们在开展博物馆工作的时候必须认真对待每一件文物,不辜负考古工作者的付出。”

结束为期六周的田野考古实习后,同学们“转战”秦始皇兵马俑博物馆,开启另一段职业启蒙。胡冉首先到遗产管理部进行了一个月的实习。在那里,她每天穿梭于陪葬坑间进行安全巡查,之后还负责了相关宣传活动的策划与对接。其间,让胡冉印象最为深刻的,莫过于组织“世界遗产日”主题活动的经历。“当时我不仅需要和当地的中小学沟通对接,还需要设计活动环节和活动内容。”这对从未参与过类似工作的胡冉来说是一项巨大的挑战。但即便任务繁杂,胡冉仍乐在其中。“看到孩子们求知若渴的双眼时,看到自己的沟通能力得到质的提升时,我感觉一切的付出和努力都有了意义。”

胡冉和同学们组织开展相关活动

陈剑锋则在展览陈列部学习了如何策划文物展览。虽然在进行实习前,文物与博物馆班的学生们已经接受过博物馆展陈设计课程的训练,但是真正参与到一场展览的策划当中,这还是第一次。在陈剑锋看来,这是一个将理论应用于实际的最佳机会。“在之前的课上,老师曾经给我们布置过虚拟化展览设计的作业,当时策展完全是仅凭想象”,他说道,“但是当我亲身经历了展览前期策划、展览文本校对等具体的工作之后,那些曾经熬夜背诵的知识点在这一刻具象化了。”

除了遗产管理部和展览陈列部,他们还体验了藏品管理部的工作日常。在藏品管理部,胡冉和陈剑锋的主要任务是学习文物的入库出库,以及文物摄影、包装运输等内容。“博物馆工作不止于聚光灯下的展览,更多是库房里日复一日的监测与记录,需要十足的专心、耐心以及责任心。”

而这段实习所带来的影响远不仅如此。胡冉在接触文物数字化技术后,决心深耕文化遗产保护的新途径;陈剑锋则被田野考古的“解谜感”吸引,计划继续攻读硕士学位。在工地的探方里,在博物馆的展柜旁,文物与博物馆专业的同学们用时间诠释了何为“与历史同行”。当他们俯身刮开一层层夯土,当他们在博物馆库房轻拭文物上的尘埃,那些披星戴月的日子,都将化作四年大学生活中浓墨重彩的一笔。

随着新学期的到来,2021级本科生的专业实习也迎来终章,关于专业的热爱也愈加浓烈。沿着前辈们的来路,一批又一批的学子在老师的带领下开启实习之旅,用扎实的专业能力和极致的细心耐心对待每一处遗址、每一个探方和每一件文物。每当发掘出的文物在新一轮研究中“发声”,每当测绘图纸成为论文中的图表,每当熬夜修改的策展方案变为现实,那些晒黑的皮肤、磨破的手套、十几万字的记录,以及难以名状的欣喜和成就感,终将成为一代代西大文遗学子共同的符号与勋章。

来源 | 8803威尼斯检查中心

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/VEiSweqEpq3erud500PIjQ